La signature, le 27 avril 1848, du décret d’abolition de l’esclavage dans toutes les colonies et possessions françaises est indissociable de l’action de Victor SCHOELCHER, alors sous-secrétaire d’État aux colonies. Au-delà de la déclaration politique, « considérant que si des mesures effectives ne suivaient pas de très près la proclamation déjà faite du principe de l'abolition, il en pourrait résulter dans les colonies les plus déplorables désordres », le texte prévoit des mesures pratiques d’accompagnement qui devront être arrêtées par l’Assemblée. Ces mesures feront l’objet du combat du parlementaire.

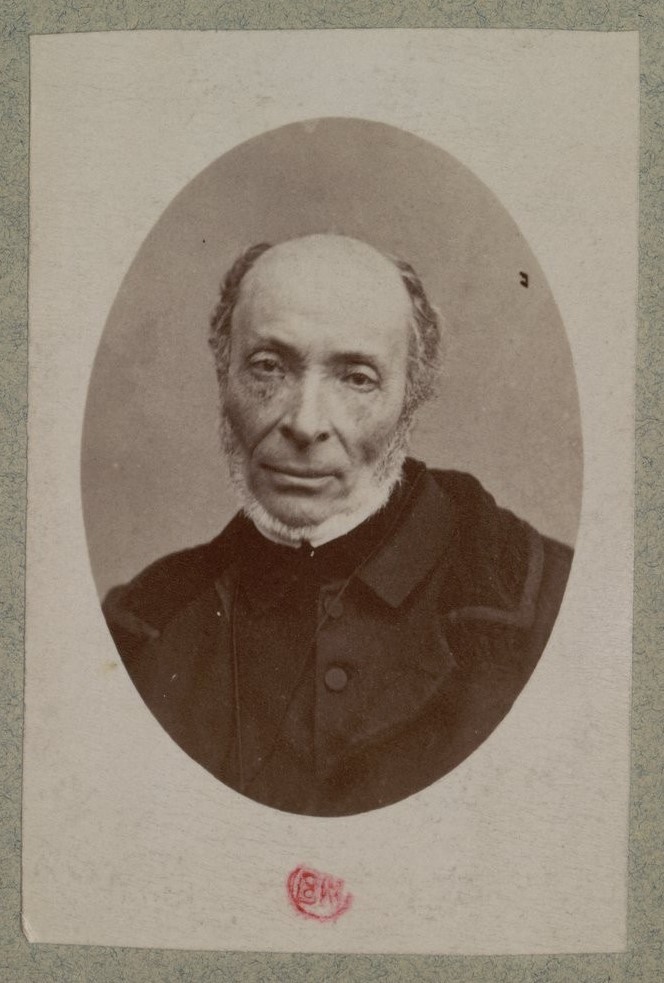

Schoelcher, député : [photographie, tirage de démonstration] / [Atelier Nadar] - © gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Victor SCHOELCHER nait à Paris le 22 juillet 1804. Il est le troisième fils de Victoire et Marc SCHOELCHER, fabricant de porcelaine d’origine alsacienne. Après de courtes études secondaires, il entre dans l’entreprise familiale. Parti comme représentant de commerce au Mexique en 1829, il est marqué par la réalité de l’esclavage et cherche, dès son retour en 1830, à éveiller les consciences sur la violence du système par la publication d’articles et d’ouvrages. Selon son ami Ernest LEGOUVÉ « il était parti commis voyageur, il revint abolitionniste. »

Au décès de son père, en 1832, Il vend l’entreprise familiale pour se consacrer au journalisme. L’héritage laissé par sa mère en 1839 lui fournit une aisance financière qui lui permet de poursuivre ses combats politiques.

SCHOELCHER est un homme concret, réaliste. Il considère que les abolitionnistes européens ont un discours philanthropique juste mais inefficace dans la pratique. Pour lui, il est indispensable de prendre en considération les conséquences économiques et sociales pour parvenir à l’abolition de l’esclavage dans la durée.

Afin de témoigner, il effectue des missions d’étude de terrain, suivies de publications documentées. En 1840-1841, il est dans les Caraïbes pour étudier l’esclavage et les résultats de l’émancipation des esclaves dans les colonies anglaises (suite à l’Abolition bill de 1833). En 1844, il parcourt la Méditerranée orientale pour comparer les diverses formes d’esclavage. En 1847-1848 il enquête en Afrique subsaharienne.

Il quitte le Sénégal en janvier 1848. Le lendemain de son arrivée à Paris, il est nommé, le 4 mars 1848, sous-secrétaire d’État à la Marine et aux colonies et Président de la Commission d’abolition de l’esclavage dont les travaux aboutissent à la signature du décret du Gouvernement provisoire de la République sur l’abolition de l’esclavage dans toutes les colonies et possessions françaises du 27 avril 1848. Inspiré du système anglais, ce texte prévoit des mesures d’accompagnement.

De 1848 à 1851 Victor SCHOELCHER, parlementaire successivement élu par la Martinique et la Guadeloupe, siège à l’extrême gauche. Lors du coup d’État du 2 décembre 1851, il est sur les barricades. Proscrit, SCHOELCHER l’athée fuit la France déguisé en religieux pour n’y revenir qu’en 1870. Réélu député de la Martinique en 1871, il siège avec l’extrême-gauche, continuant de veiller à l’application du décret de 1848 et dénonçant aussi bien les moyens utilisés pour le contourner, tels les arrêtés Gueydon et Husson publiés sous le Second Empire, que l’esclavage constaté au Sénégal.

Nommé sénateur inamovible (à vie) le 16 décembre 1875, SCHOELCHER s’éteint le 25 décembre 1893.

L’éloge funèbre, qui lui est consacré le 9 janvier 1894 au Sénat rappelle qu’il a été « à la fois journaliste, ami éclairé des arts, collectionneur généreux, homme politique ardent, apôtre infatigable et désintéressé d’une idée. »

Mais les convictions de Victor SCHOELCHER ne disparaissent pas avec lui. Gaston MONNERVILLE, président du Conseil de la République (1947-1958) puis du Sénat (1958-1968), lui-même descendant d’esclaves, le cite volontiers comme l’un de ses modèles avec l’Abbé GREGOIRE, la Mère JAVOUHEY, Alphonse de LAMARTINE et Félix ÉBOUÉ. C’est à son initiative que les cendres de Victor SCHOELCHER et de Félix ÉBOUÉ entrent au Panthéon le 20 mai 1949. Le Sénat célèbre désormais chaque année l’anniversaire du 10 mai 2001, jour de l’adoption, en deuxième lecture, de la loi « Taubira » sur la reconnaissance de l’esclavage comme un crime contre l’humanité par un rassemblement organisé près de la statue Le Cri de Fabrice HYBER dans le jardin du Luxembourg.