Henri CAILLAVET, élu radical du Lot-et-Garonne, sénateur membre de la Formation des Sénateurs Radicaux de Gauche rattachée administrativement au groupe de la Gauche Démocratique de 1967 à 1983, travaille avec passion les questions de société et relatives à l’évolution des mœurs. Au cours de ses deux mandats, il dépose une centaine de propositions de loi et, en particulier, le 6 avril 1978, une proposition de loi relative au droit de vivre sa mort, « fruit d’une lente maturation », nourrie par des échanges avec des médecins, des penseurs et des théologiens. Ce texte marquera les esprits en ouvrant un débat de société, qui se poursuit encore au début des années 2020.

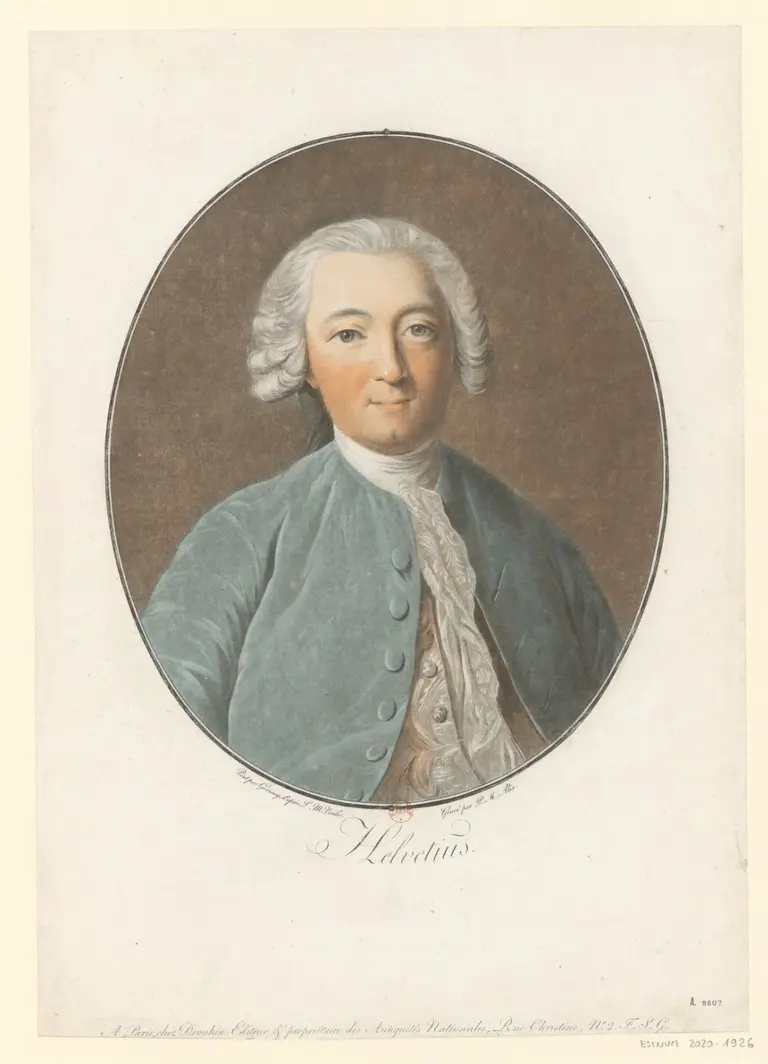

Helvetius. : [estampe] / Peint par Garnerey, d'après L. M. Vanloo. ; Gravé par P. M. Alix. - © gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

La proposition de loi est concise. Son article premier pose le principe du « droit reconnu à tout majeur ou mineur émancipé, sain d’esprit, de s’opposer à la prolongation artificielle de sa vie s’il est atteint d’une maladie incurable. » Les articles suivants en découlent : mise en œuvre de la procédure, constatation du caractère incurable de l’affection accidentelle ou pathologique, cas particulier de la femme enceinte, informations sur l’état de santé du déclarant, conséquences juridiques, modalités d’application de la loi. Le sénateur multiplie, dans ce texte, les références aux textes religieux et philosophiques, ainsi qu’en témoigne l’exposé des motifs.

Henri CAILLAVET figure également parmi les membres fondateurs de l’Association pour le droit à mourir dans la dignité, dont la démarche est inspirée de la législation californienne.

La presse se fait l’écho du texte, opposant les « pour » et les « contre ». Dans un article intitulé Vivre sa mort et publié par le quotidien Le Monde du 21 avril 1978, Henri CAILLAVET se défend de n’avoir « jamais demandé, comme l’ont écrit des journalistes avides de sensationnel, la mort à la carte ou l’organisation de la mort. […] Chacun reste libre évidemment d’accepter cette modification technologique que sont les pompes, les sondes, les valves, les piles, c’est-à-dire une machinerie remplaçant les bandelettes de l’ancienne Égypte ».

Jean-Marie GIRAULT, sénateur du Calvados et membre du groupe des Républicains et Indépendants, est nommé rapporteur du texte pour la commission des Lois. Dans son introduction, il reprend les idées développées par l’auteur de la proposition sur la notion d’acharnement thérapeutique, contraire au principe de liberté individuelle. Le rapporteur fait valoir que « l’acharnement thérapeutique est à juste titre sur la sellette. Ce n’est pas nouveau. Ce qui l’est c’est, en France, la tentation de légiférer à son sujet ». Le rapport procède à un examen approfondi du texte et propose de ne pas l’amender, car « l’actuel débat est, de par sa nature, plus de l’ordre éthique que de l’ordre législatif ». Le 16 mai 1979, la commission des Lois rejette finalement la proposition, tout en reprenant la préoccupation de son auteur sur la déshumanisation du patient. Cette position est ensuite confirmée par le Sénat, puisque la proposition de loi n’est pas adoptée, lors de son examen en séance publique, le 7 mai 1980. Les termes du débat public sont néanmoins désormais posés et les travaux réalisés par le Sénat, dès la fin des années 1970, constituent une référence pour les discussions contemporaines.

Dans un entretien accordé, le 19 avril 1978, au journaliste Henri AMOUROUX pour le quotidien Rhône-Alpes, Henri CAILLAVET avait anticipé en ces termes la probable non adoption de sa proposition de loi. « Si elle ne l’est pas aujourd’hui, ce n’est pas grave. Dans vingt ans, la position de ceux qui s’y seront opposés apparaîtra comme dérisoire et ridicule. La loi doit puiser sa force dans les mœurs, ce n’est pas moi qui l’ai dit, mais Helvétius. Or je suis persuadé que les mœurs sont en train de changer. »